Château de Chenonceau - Touraine

Le château-pont de Chenonceau est un édifice unique ! Il enjambe gracieusement le Cher. L’édifice est surnommé château des dames, car de nombreuses femmes illustres ont marqué son histoire. La richesse du mobilier et des collections ainsi que son célèbre atelier floral en font une visite incontournable du Val de Loire.

# HISTOIRE

L’histoire de Chenonceau débute avec la famille des Marques. Cette dernière aura des démêlés avec le roi de France et sera contrainte de vendre son château. Au début du XVIe, Thomas Bohier et Katherine Briçonnet, nouveaux propriétaires du monument, rasent le château fort et le moulin fortifié de la famille des Marques. Il reste le donjon devenu tour des Marques et le puits. La terrasse reprend le plan du château médiéval détruit. Le couple va construire leur château sur les anciennes piles du moulin . Thomas Bohier abusera des charges que le roi François 1ᵉʳ lui donnera. Le roi récupère le château.

Son fils Henri II en fit don en 1547 à sa favorite Diane de Poitiers. Elle crée un jardin remarquable pour l’époque. Diane demande à son architecte Philibert de l’Orne de construire un pont-galerie de 60 mètres pour relier les deux rives du Cher. Au décès du monarque, sa veuve, Catherine de Médicis, force Diane de Poitiers à échanger Chenonceau contre Chaumont-sur-Loire. Elle crée les deux galeries sur le pont pour recevoir la cour et y organiser des fêtes.

Louise de Lorraine, hérite de Chenonceau au décès de Catherine de Médicis. Lors de l’assassinat de son mari, le roi Henri III, en 1589, elle se retire au château et prend le deuil. C’est la fin de la présence royale dans le monument. Louise offre Chenonceau à César de Vendôme ( fils d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées) lors de son mariage avec sa nièce. Claude Dupin achète le château à ses descendants. Son épouse Louise Dupin, grande dame du siècle des Lumières, tient salon au château. Elle reçoit des philosophes, des scientifiques… C’est elle qui sauve le château lors de la Révolution française.

En 1864, Margueritte Pelouze, une bourgeoise industrielle, acquiert le château pour en faire le lieu de sa réussite. Mais elle finira ruinée et vend le domaine. Henri Menier, de l’entreprise chocolatière, devient le nouveau propriétaire en 1913. Pendant la première guerre mondiale, Simone Menier administre l’hôpital militaire installé dans les deux galeries. L’hôpital est créé aux frais de la famille. Lors de la seconde guerre, le château sera un lieu de transition entre les deux zones. Le château de Chenonceau appartient toujours à la famille Menier.

# VISITE

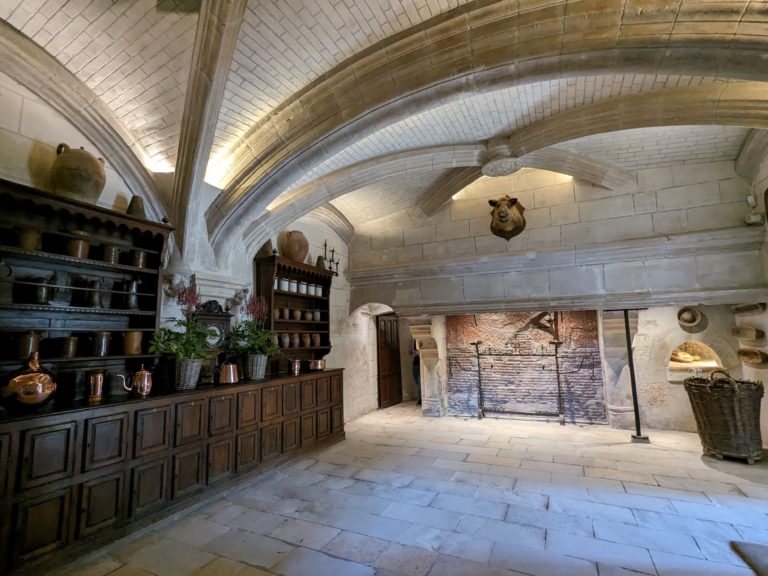

Les cuisines

Dans les soubassements des deux premières piles du pont se trouvent les cuisines. C’est un ensemble de plusieurs petites pièces : l’office, la boucherie, qui est équipée de crochets pour suspendre le gibier et de billots pour dépecer la viande, la salle à manger pour le personnel, le garde-manger et la cuisine à proprement parler pour un équipement moderne qui date de l’époque de l’hôpital militaire.

Le cabinet vert et la librairie

Le cabinet vert était le cabinet de travail de Catherine de Médicis devenue régente du royaume. Les deux cabinets italiens sont du XVIᵉ. La librairie attenante au cabinet vert est l’endroit où Catherine installe sa bibliothèque. La vue sur le Cher est féérique. Le plafond à caissons date de 1525. C’est un des premiers plafonds à caissons connus en France !

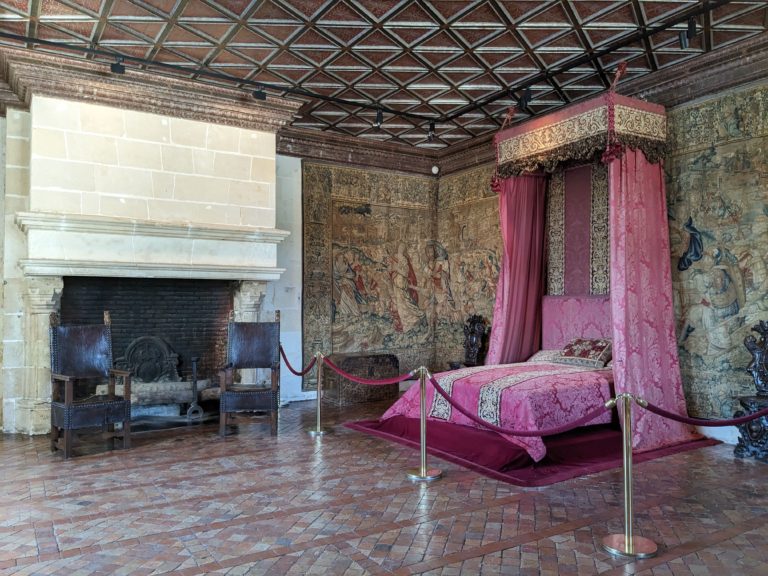

Chambre de Diane de Poitiers

Henri II fit don du château de Chenonceau à sa favorite Diane de Poitiers. À son décès, sa veuve Catherine de Médicis récupère le monument. Sur la cheminée, les initiales H et C pour Henri et Catherine forment également un D comme Diane. Les fauteuils et le lit à baldaquin datent de la renaissance. Deux tapisseries des Flandres du XVIe décorent la chambre. Elles représentent : le triomphe de la force et le triomphe de la charité.

La Grande Galerie

Diane de Poitiers avait fait construire un pont pour relier les deux rives. Catherine de Médicis fait édifier en 1576 sur des plans de Philibert de l’Orne une grande galerie sur le pont. Cette grande salle, qui sert notamment lors de bals fait 60 mètres de long pour 6 de large. Elle est percée de 18 fenêtres. Le sol est une alternance d’ardoise et de tuffeau. Deux grandes cheminées se trouvent aux extrémités. Les médaillons qui décorent la galerie sont ajoutés au XIXᵉ, ils représentent des personnages célèbres. Lors de la première guerre mondiale, Mr Gaston Menier y installe à ses frais un hôpital. À la Seconde Guerre mondiale, le Cher sert de ligne de démarcation. L’entrée du monument est en zone occupée, alors que la sortie au sud est en zone libre. La galerie servira de passage pour de nombreuses personnes.

Salon Louis XIV

Cette pièce abrite une belle collection de peintures françaises des XVII et XVIIIe siècles. Il y a également : l’Enfant Jésus et saint Jean Baptiste de Rubens. Les sculptures de salamandre et d’hermine de la cheminée représentant François 1er et son épouse Claude de France. Le portrait de Louis XIV peint par Rigaud est offert par le roi suite à sa visite de 1650.

Salon François 1er

C’est dans cette pièce que se trouve la plus belle cheminée Renaissance. Le cabinet italien du XVIe est en nacre et ivoire. C’est un cadeau de mariage de François II et de Marie Stuart. Le portrait de l’école de Fontainebleau qui représente Diane de Poitiers en Diane chasseresse est l’œuvre du Primatice. Il le peint en 1556 au château de Chenonceau. L’autre grand tableau, peint par Van Loo, représente les Trois Grâces sous les traits des trois sœurs de Nelse, favorites de Louis XV.

Chambre de Catherine de Médicis

Dans la chambre de la reine mère, le superbe plafond à caissons carrés, peint et doré, est orné du blason des Médicis, mais aussi du C et du H , nomogramme du couple royal. Il y a également des motifs végétaux. La tapisserie du XVIᵉ des Flandres représente un épisode biblique : la vie de Samson.

Chambre de Gabrielle d’Estrées : Cette pièce nous rappelle la mère de César de Vendôme : Gabrielle d’Estrées. Trois tapisseries de Bruxelles du XVIᵉ sont dites « les mois Lucas » avec juin, juillet et aout. Une autre tapisserie du XVIᵉ en provenance des Flandres est intitulée « Scènes de la vie de château, l’amour ».

Chambre des cinq reines : Elle tient son nom des deux filles ( la reine Margot et Elisabeth de France ) et des trois belles-filles ( Marie Stuart, Elisabeth d’Autriche, Louise de Lorraine ) de Catherine de Médicis. Le plafond à caisson du XVIe est fait avec des lambris de l’antichambre de Louis de Lorraine. Des tapisseries de Flandres du XVIe aux motifs variés ornent la chambre ( siège des Troie et enlèvement d’Hélène, jeux du cirque dans le colisée ou le couronnement du roi David).

Chambre de César de Vendôme : Le duc de Vendôme est un fils d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées. Il devient propriétaire du château en 1624. La cheminée Renaissance est peinte au XIXᵉ avec les armes de Thomas Bohier. Deux belles cariatides en bois du XVIIe entourent la fenêtre.

Cabinet d’estampes

Depuis sa chambre, Catherine de Médicis avait accès à ces deux petites pièces. La décoration date de Mme Dupin au XVIIIe. Le cabinet dispose d’une grande collection de dessins, gravures, estampes du château à différentes époques ( la plus ancienne est une sanguine du XVIe et la plus récente une aquarelle d’architecte du XIXe ).

Chambre de Louise de Lorraine

Louise de Lorraine est l’épouse d’Henri III. Lors de son décès en 1589, elle se retire à Chenonceau dans le recueillement et la prière. Elle est surnommée la reine blanche, couleur du deuil. Sa chambre est décorée de multiples attributs du deuil : plumes, cordelières de veuve, larme d’argent, couronne d’épines, pelles de fossoyeuses et des lettres grecques lambda et hêta pour Louis et Henri. L’ancienne reine souhaite installer des religieuses capucines au troisième étage du château. Ça sera fait au XVIIᵉ.

L’aile de dômes avec sa toiture à l’impériale est édifiée sous Catherine de Médicis. Elle abritait dès le XVIe une apothicairerie. Celle que nous découvrons aujourd’hui provient d’un palais florentin, mais elle est similaire à celle de Catherine de Médicis. La collection de plus de 300 pots et objets est composée de pots à canon, de piluliers et de vases…

Pour préparer votre visite au château de Chenonceau rdv par ici